登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

来源:北京商报

“观乎一个月来市场和社会上对稳定币的讨论热度,降温力度仍需加强。”7月23日,香港金管局总裁余伟文撰文道。在文章中,余伟文频频强调投资者应保持理性,有必要防范市场和舆论过度炒作,一如其标题,《行稳致远的稳定币》。而事实上,这盆泼向稳定币市场的“冷水”是十分必要的。分析人士指出,稳定币走向成熟尚需时日,只有当基础设施、应用生态、市场认知三者协同提升,稳定币的产业链才可能在更高层级整合。

多次降温必要性强

香港金管局官网“汇思”栏目刊登了该篇文章。余伟文表示,随着稳定币概念的热炒,市场出现了过度亢奋的情绪,即泡沫化趋势。一些上市公司不管本业与稳定币或者数码资产是否相关,只要宣称有意开拓稳定币业务即“点石成金”,股价应声上涨、股票交易量大增之余,公司知名度亦得以大幅提升。

而即使取得牌照,基于稳步发展的考虑,加上初期所需要的资源投入,对公司短期盈利的贡献也会有一定的不确定性,因此,余伟文希望投资者在消化市场“利好”消息时保持冷静和独立思考。

就在一个月前,余伟文发表名为《稳定币的稳妥和可持续发展》的专栏文章,“作为稳定币监管制度的执行者,固然乐见公众对稳定币产生兴趣,但出于监管者的职责所在,也想降降温,让大家能较客观冷静地看待稳定币”。这已是其二度警示稳定币过热的风险。

自稳定币概念爆火,不少投资者趋之若鹜,而监管方对其态度保持冷静,甚至旨在将稳定币暂时拉下“神坛”。6月,有着“央行的央行”之称的国际清算银行(BIS)同样表态,加密资产和稳定币最终将在下一代货币和金融体系中扮演什么角色,目前仍是一个悬而未决的问题。尽管稳定币在代币化方面展现出一些前景,但在单一性、弹性和完整性这三个关键测试中,仍未达到成为货币体系支柱的要求。

“当前市场对稳定币的降温是必要的,余伟文的警告有现实意义。”北京大成律师事务所高级合伙人肖飒直言,稳定币作为一种新兴的支付工具,其本质是为传统金融体系提供更高效、便捷的支付手段,而非金融投资品,与RWA有本质区别。因此,市场对其功能的过度炒作和概念化解读,偏离了其实际用途,不利影响可能包括引发市场泡沫和误导投资者等一系列金融风险。

在港股市场,多家上市公司直接受益于稳定币概念或相关布局动作而股价大涨。例如,7月9日,普星能量盘后公告认购HashKey Holdings优先股,后者为持牌虚拟资产服务商,涉及稳定币及区块链业务。次日,普星能量收涨141.38%,在之后5个交易日其累计涨跌幅达275.86%。7月21日,经纬天地宣布推出基于稳定币的支付平台“Fopay”,提供稳定币托管及预付卡服务。7月22日其收盘涨18.11%,单日成交额高达1.08亿港元。

在余伟文看来,对于机构来说真正应关注的是应用而非概念。以香港的经验为例,至今已经有数十家机构主动接触金管局团队,有的明确表示有意申请稳定币牌照,有的属于初步探路性质。总结这些接触的经验,很多只停留在概念阶段,如提出要提升跨境支付效率、支持Web3.0发展、提升外汇市场效率等愿景,但缺乏实际的应用场景,无法提出切实可行的具体方案和落实计划,更不论具备管控风险的意识和能力。一部分能提供应用场景的,机构本身却缺乏发行稳定币的技术和管控各类金融风险的经验和能力。

更值得注意的是,一些以稳定币为噱头的非法集资、诈骗行为开始滋生。这一情况不止发生在香港。目前,包括北京、深圳、苏州等多地监管方已就稳定币发布风险提示,均表示不法分子通过对稳定币、虚拟货币等项目进行包装后,以高额回报诱导公众。近期“爆雷”的鑫慷嘉便是教训。

走向成熟尚需时日

“不排斥但也不要神话稳定币”,多名业内分析人士一致如此认为。事实上,从稳定币的自身特性、市场认知、监管能力等多方面来看,稳定币离成为“独当一面”的货币成熟体还有不少距离。

香港注册数字资产分析师学会董事于佳宁向北京商报记者指出,目前,法币担保型稳定币依赖高流动性安全资产,若储备质量不佳易出现挤兑压力;算法型稳定币在极端情绪下难以维持价格锚定,存在内生不稳定。智能合约安全、跨链互通和托管机制仍需完善,规模扩大后可能通过资产市场、银行体系形成外溢效应,带来系统性金融风险。

尤其是,投资者和企业对稳定币的理解存在显著偏差。许多市场参与者将稳定币视为无风险资产,忽略储备资产结构、兑付压力、外部审计缺失等问题。部分发行方信息披露不充分,储备资产缺乏透明性,投资者难以识别风险,市场炒作和盲目追捧进一步放大了潜在波动。

此外,稳定币在全球范围内仍缺乏统一、成熟的监管框架,跨境协作和执法能力不足,反洗钱、反恐融资机制落实不充分,导致监管套利空间存在。部分司法辖区虽已建立初步的牌照和指引,但技术穿透力、链上数据获取、跨链监控等仍是短板,货币主权受到美元主导的稳定币结构冲击,宏观金融稳定面临潜在威胁。

正如广开首席产业研究院院长兼首席经济学家连平强调,“稳定币具有加密货币的属性,各国央行和监管机构的相应监管能力相对较为薄弱,走向成熟尚需时日”。

于佳宁认为,根据当前主要经济体的立法进度与市场演化节奏,2025年到2030年这五年就是关键窗口期,在此期间稳定币在跨境支付和资本市场的实际应用将逐步增加,监管框架与技术标准的磨合也将不断推进。成熟的产业链形成尚需经历多轮测试与迭代,通常需要5—8年,在全球范围内建立较高的制度协调和市场信任后,才可能具备稳定运作的基础。

在此过程中,技术层面要形成高效、安全、低延迟的链上清算和跨链互通,完善钱包托管、身份认证、审计机制,确保支付和赎回环节持续可用。市场层面要通过真实场景驱动应用扩展,金融机构、支付平台、商贸网络等主体需要建立稳定币接入和资金管理能力,同时加大对投资者和企业的风险教育,强化理性预期。“只有当基础设施、应用生态、市场认知三者协同提升,稳定币的产业链才可能在更高层级整合。”于佳宁表示。

由此,监管的趋严也是必然。从香港方面的态度来看,余伟文称,“张弛有度是一种监管艺术”。较严谨的监管要求难免会限制稳定币业务在短期内大幅扩张的可能性,业界因此会有反响,这是预期之中。毕竟受监管的稳定币业务处于起步阶段,先严,走稳,然后按照实践经验再适度放松,较起步过松然后收拾乱象,明显更有利于市场和发行机构的持续健康发展。

相关阅读

香港金管局为稳定币二度

2025-07-25 00:03:35

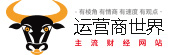

三生国健:8月11日将召开

2025-07-24 23:27:01

特朗普15%关税冲击波或将

2025-07-24 23:15:01

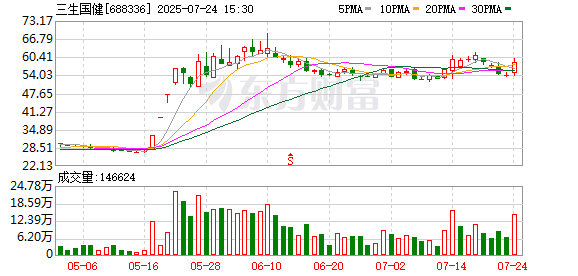

“赚钱效应”持续!港股

2025-07-24 23:03:19

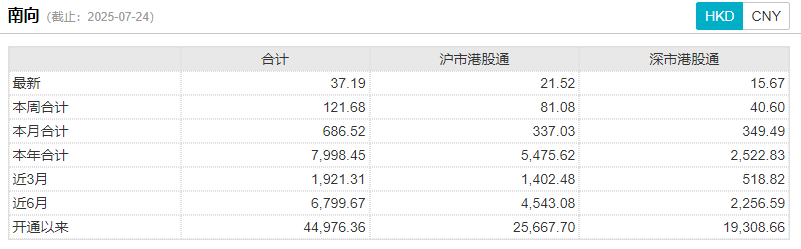

奕东电子:约1.41亿股限售

2025-07-24 22:51:14

机构大幅抢筹3股

2025-07-24 22:39:34

宏川智慧调整2023年股票期

2025-07-24 22:27:14

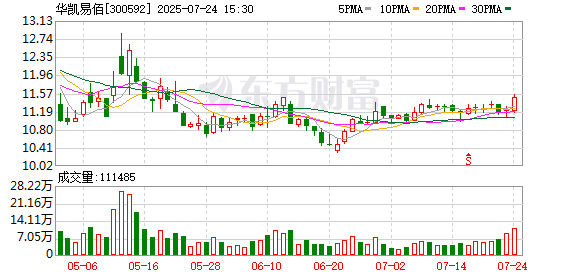

华凯易佰:累计回购公司

2025-07-24 22:03:01

宏川智慧调整2024年股票期

2025-07-24 21:51:01

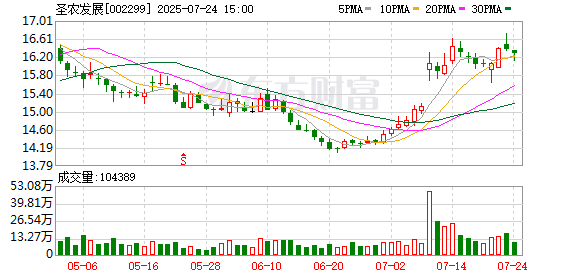

圣农发展现2笔大宗交易

2025-07-24 21:03:21